Las murallas, el torreón y la sombra del pasado

En Cantalapiedra, cuando el sol se despide y tiñe de cobre las piedras viejas, hay un silencio que no es vacío, sino memoria. Las murallas ya no abrazan al pueblo como antaño, pero sus huellas siguen marcadas en la tierra, como cicatrices que el tiempo no ha querido borrar.

El torreón, solitario y firme, se alza como un centinela que no duerme. Sus piedras, gastadas por siglos de viento y espera, guardan secretos que no se escriben, solo se intuyen. Dicen que en sus noches más oscuras, la sombra del pasado se pasea por sus muros, buscando lo que fue y lo que nunca volvió.

Hubo un tiempo en que Cantalapiedra era fortaleza. Sus murallas protegían no solo cuerpos, sino esperanzas. Dentro de ellas se tejían alianzas, se cantaban romances, se lloraban pérdidas. El torreón era el ojo que todo lo veía, el testigo de pactos y traiciones, de amores escondidos y juramentos rotos.

Pero la historia, como el río, no se detiene. Llegaron los Reyes, la guerra, la caída. Las murallas fueron derribadas, el torreón quedó solo, y el pueblo aprendió a vivir sin piedra que lo defendiera. Sin embargo, cada generación ha sentido, al menos una vez, el peso de esa sombra que camina entre las eras, que se posa en los tejados y que susurra en las esquinas.

Algunos dicen que es el alma del castillo que fue. Otros, que es la memoria de los que resistieron. Y hay quien cree que es simplemente el eco de lo que fuimos, esperando que alguien lo escuche.

Porque en Cantalapiedra, las piedras no están muertas. Solo esperan.

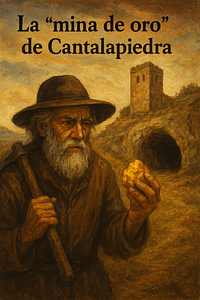

La mina dorada bajo la villa

Dicen los viejos del lugar que bajo las piedras de Cantalapiedra duerme un tesoro que ni el tiempo ha podido robar. No es un cuento para turistas ni una historia de libros: es una verdad que se susurra entre las eras, cuando el viento sopla desde el norte y las cigüeñas callan.

Hace siglos, cuando los Reyes Católicos aún discutían el destino de Castilla, Cantalapiedra era más que un pueblo: era una fortaleza. Su castillo, de piedra firme y almenas orgullosas, guardaba secretos que ni los soldados conocían. Bajo sus cimientos, oculto entre túneles y cámaras selladas, se escondía una veta de oro tan pura que brillaba sin luz.

Los señores del castillo, sabios y discretos, extraían el metal en silencio. Solo de noche, con antorchas apagadas y pasos medidos. El oro no se vendía ni se mostraba: se guardaba para tiempos oscuros, para proteger al pueblo si la guerra llegaba.

Pero la guerra llegó. Fernando el Católico, enfurecido por la lealtad de Cantalapiedra a Juana la Beltraneja, mandó derribar el castillo. Buscó el oro, interrogó a los aldeanos, escarbó la tierra. Nada. La mina había sido sellada por los últimos guardianes, que juraron no revelar su ubicación ni con la muerte.

Desde entonces, se dice que en las noches de luna nueva, si uno camina por las ruinas del castillo y guarda silencio, puede oír el eco de los picos golpeando la roca. Algunos afirman haber visto una luz dorada brotar del suelo, como si el oro aún respirara.

Y aunque nadie ha encontrado la entrada, los niños del pueblo siguen buscando. Porque en Cantalapiedra, la historia no se escribe en libros, sino en sus piedras. Y cada piedra guarda un secreto.

La campana del torreón que nunca cayó

En lo alto del torreón de Cantalapiedra, donde el viento se arremolina como si buscara secretos entre las piedras, cuelga una campana que nunca ha tocado el suelo. Ni el tiempo, ni la guerra, ni el olvido han logrado arrancarla de su sitio. Y eso, dicen los viejos, no es casualidad.

La campana fue fundida hace siglos, cuando el pueblo aún dormía bajo el amparo de sus murallas. Se hizo con el metal de espadas rotas, herraduras gastadas y anillos de promesa. Cada golpe del martillo llevaba una historia, y cuando por fin se alzó en lo alto del torreón, se convirtió en el corazón de Cantalapiedra.

No era una campana cualquiera. Sonaba solo cuando debía: en bodas, en nacimientos, en tormentas que amenazaban las cosechas. Pero también, cuentan algunos, repicaba sola cuando el peligro acechaba. Una noche, durante un incendio en las afueras, la campana sonó sin que nadie la tocara. Gracias a su aviso, los vecinos salvaron el trigo que alimentaría al pueblo ese invierno.

Los años pasaron. El castillo cayó, las murallas se deshicieron, y el torreón quedó solo, como un centinela sin ejército. Pero la campana siguió allí, firme, suspendida entre cielo y piedra. Muchos intentaron bajarla, fundirla, venderla. Ninguno lo logró. Las cuerdas se rompían, las poleas fallaban, y algunos decían que al tocarla, sentían un escalofrío que les hacía retroceder.

Hoy, cuando el sol se pone y tiñe de cobre los tejados, la campana sigue en su sitio. No suena ya, o al menos no para todos. Pero hay quien afirma que, en noches de luna nueva, si uno se acerca al torreón y guarda silencio, puede oír un leve tañido, como si el pasado llamara a través del bronce.

Porque en Cantalapiedra, hay cosas que no se caen. Solo esperan.